Sep 18, 2025

Opinión

El Paro Petrolero en Venezuela del 2002-2003

Para entender el evento entre PDVSA y el gobierno en el 2002-2003 hay que definir lo que es un “Paro” y una “Huelga”. Un paro que afecta al gobierno puede llamarse huelga, especialmente en algunos países donde se usan ambos términos para referirse a la interrupción de actividades laborales para protestar.

Donald Goddard/ Liverpool Petroleum/ Sep 2025

Una definición es que “una huelga es una acción colectiva de trabajadores, mientras que un paro puede ser una acción más amplia que involucra a diferentes actores o sectores, como los empleados públicos, para expresar un reclamo”. Basado en esta definición y como se ha venido utilizando la palabra “paro”, en este artículo el evento en cuestión se seguirá llamando un “paro”.

El paro petrolero venezolano que ocurrió hace 23 años, de Diciembre del 2002 a Febrero del 2003 (aprox. 63 días), fue una de las mayores confrontaciones políticas y económicas entre PDVSA y el gobierno del presidente Hugo Chávez. Fue liderado principalmente por: 1) altos directivos y personal técnico de la empresa, 2) líderes sindicales (CTV), 3) líderes empresariales (Fedecámaras) y apoyado por 4) la coalición opositora, Coordinadora Democrática. El paro tuvo consecuencias profundas y duraderas para la economía del sector petrolero del país y su entorno político. El motivo del paro fue en respuesta al creciente control de Chávez sobre PDVSA que resultó en tensiones entre su liderazgo tecnocrático y el gobierno populista de Chávez. Además, la polarización política y la oposición pedían un referéndum para expulsar a Chávez del poder.

La respuesta del gobierno de Chávez fue la siguiente: 1) Denunció el paro como un “sabotaje” contra el Estado y acusó a los líderes de la misma de intentar desestabilizar al gobierno. 2) En febrero de 2003, el gobierno despidió a más de 18,000 empleados de PDVSA (casi la mitad de la fuerza laboral de la empresa), incluyendo a la mayoría de los líderes del paro, y 3) muchos ex profesionales de PDVSA tuvieron que emigrar para continuar sus carreras principalmente en Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y el Oriente Medio.

Resumiendo, el gobierno de Chávez resistió el paro que duró aproximadamente dos meses y fue responsable de causar una interrupción temporal en la producción petrolera. Sin embargo, tras el fracaso del paro, el gobierno depuró a PDVSA, reemplazando a ejecutivos y profesionales con experiencia petrolera con personal inexperto y políticamente leal, lo que hizo aún más improbable un futuro paro. Técnicamente, PDVSA fue capaz de provocar un paro de producción a gran escala. Sin embargo, políticamente carecía de la fuerza, la cohesión y el apoyo público necesarios para convertir un paro de producción en un golpe de Estado o un derrocamiento político exitoso. Como resultado, el paro no logró su principal objetivo; derrocar a Hugo Chávez. En cambio, fortaleció el control del gobierno sobre la petrolera estatal.

Factores Que Contribuyeron a la Desestabilización de PDVSA

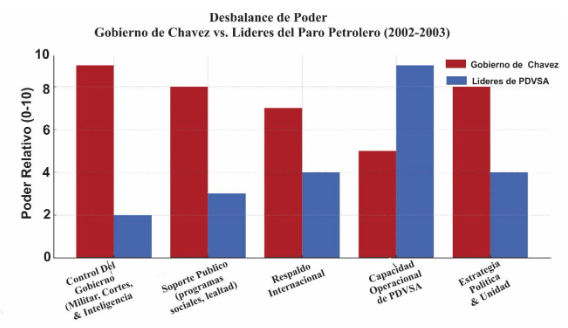

En retrospectiva, a pesar de tener la capacidad técnica y operativa para detener la producción petrolera, es evidente que los líderes del paro no se percataron de la debilidad política de PDVSA para derrocar a Chávez con un paro petrolero, un evento que resultó de poca duración. El gobierno de Chávez dominaba el apoyo político, institucional y público, mientras que PDVSA solo tenía fuerza real en las operaciones petroleras técnicas. Este desequilibrio explica por qué el paro no logró el éxito político a pesar de su impacto en la producción petrolera.

En el 2002, después de casi tres años gobernando, Chávez ya había consolidado el control sobre instituciones claves como el ejército, el poder judicial y los servicios de inteligencia. Incluso, aunque PDVSA interrumpió la producción, el gobierno logró sobrevivir financiera y políticamente, en parte gracias a las reservas, la continuidad de las exportaciones a través de personal leal y el apoyo a los programas sociales.

Las principales razones por la cual el paro fracaso, son las siguientes:

- El liderazgo de PDVSA que coordinó técnicamente el paro, carecía de una estrategia política clara y unificada para forzar la salida de Chávez. Su estrategia dependía en gran medida de la Coordinadora Democrática y de empresas y sindicatos, que estaban fragmentados y a menudo actuaban con lentitud.

- El apoyo público y laboral fue limitado, ya que muchos empleados de bajo nivel de PDVSA, comunidades locales y sectores de la población se mostraron neutrales o apoyaron a Chávez, especialmente considerando sus programas sociales.

- Muchos de los empleados de bajo nivel, debido a su precaria situación económica, no querían arriesgarse a perder sus empleos y se negaron a participar en el paro. Los líderes sobre estimaron la capacidad de las paradas de producción para generar presión política masiva.

- Si bien la huelga perturbó los mercados petroleros mundiales, el respaldo internacional fue limitado, ya que los gobiernos y empresas extranjeras no intervinieron decisivamente para ayudarlos.

- El gobierno de Chávez logró mantener algunas exportaciones de petróleo a un nivel de producción mucho menor, lo que redujo en cierta medida el impacto económico del paro.

Los Lideres y las Organizaciones Involucrados en el Paro

En cuanto a los líderes del paro petrolero de PDVSA del 2002-2003, en diciembre de 2002 estas personas convencieron a numerosos altos ejecutivos, gerentes, ingenieros y capitanes de tanqueros petroleros para que participaran. Algunas organizaciones fueron la Coordinadora Democrática y Fedecámaras y Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

Las Organizaciones Principales

Referente a las organizaciones involucradas, es importante comenzar con una descripción de la Coordinadora Democrática (CD), una amplia coalición opositora en Venezuela fundada a mediados de 2002 tras el fallido golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez. El objetivo de la CD era unificar a un amplio número de grupos opositores a Chávez bajo un mismo techo que eventualmente desempeñaría un papel significativo en el paro petrolero del 2002-2003 y otras movilizaciones antichavistas. Estaba compuesta por partidos políticos tradicionales (Acción Democrática, COPEI, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, etc.), asociaciones empresariales (Fedecámaras), sindicatos (Confederación de Trabajadores de Venezuela – CTV) y organizaciones de la sociedad civil, ONG y movimientos ciudadanos.

La CD Coordinó el paro petrolero nacional con el objetivo de forzar la renuncia de Chávez o la convocatoria de elecciones anticipadas. Presionó para que se realizara un referendo revocatorio contra Chávez, que se celebró en agosto de 2004. Continuó actuando como contraparte de la oposición en las conversaciones con el gobierno, mediadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y las Naciones Unidas. Sin embargo, tras la victoria de Chávez en el referéndum revocatorio de 2004, la CD se desintegró rápidamente. La principal razón fueron las divisiones internas entre los intransigentes, que querían derrocar a Chávez y los moderados, que favorecían un proceso electoral. Estas luchas internas debilitaron la coalición y, para 2005, fue reemplazada por nuevas plataformas de oposición que evolucionaron en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 2008.

Los Lideres Principales del Paro

El autor de este artículo se permite mencionar a algunos de los líderes del paro petrolero, presentando únicamente información encontrado en el dominio público. A continuación, se presentan biografías breves de las figuras principales asociados con el evento, destacando sus antecedentes, roles e influencia.

Juan Fernández, ex ejecutivo e ingeniero petrolero, fue uno de los líderes que se convirtió en portavoz visible del paro. Ocupó diversos cargos técnicos y gerenciales dentro de PDVSA antes de que el gobierno de Chávez iniciara la reestructuración de la empresa. Si bien no era político de formación, para 2002 se había convertido en portavoz y coordinador de los directivos y profesionales disidentes de PDVSA que se oponían a la politización de la petrolera estatal. Se convirtió en una de las principales figuras públicas del paro petrolero. Tras el paro petrolero venezolano, enfrentó una fuerte persecución política por parte del gobierno de Chávez y, al igual que más de 18.000 empleados, fue despedido a principios de 2003 cuando el presidente Hugo Chávez depuró la petrolera estatal tras recuperar el control de la empresa.

Debido a su destacado papel como líder del paro, el gobierno atacó a Fernández, quien enfrentó investigaciones judiciales, acoso y amenazas. No tuvo otra opción que abandonar Venezuela y exiliarse. Vivió temporadas en Estados Unidos y Europa, trabajando en el sector energético y colaborando con grupos de oposición en el extranjero. En el exilio, se mantuvo activo como consultor energético y formó parte de la oposición venezolana, criticando el declive de PDVSA bajo control político. Concedió entrevistas y charlas sobre la industria petrolera venezolana, el paro y las consecuencias de la purga.

Horacio Medina, ingeniero petrolero y alto ejecutivo de PDVSA, desempeñó un papel fundamental en la coordinación del paro. Trabajó durante décadas en la empresa, donde ocupó diversos cargos técnicos y gerenciales. Gozaba de gran prestigio como profesional en las operaciones upstream (exploración y producción) de la empresa. Cuando el presidente Hugo Chávez comenzó a intervenir con fuerza en la gestión de PDVSA y a reducir la meritocracia en favor de la lealtad política, Medina se unió al grupo de profesionales de PDVSA que se resistieron a estos cambios. Posteriormente, se convirtió en presidente de Unapetrol (Unión de Trabajadores Petroleros de Venezuela), asociación que representa a los profesionales del petróleo. Se convirtió en uno de los portavoces públicos de los gerentes, ingenieros y personal técnico de PDVSA en el paro. Junto con Juan Fernández y otros, fue la cara visible de los profesionales del petróleo que se oponían a Chávez y exigían la restauración de la autonomía de PDVSA. Su posición le dio prominencia tanto en Venezuela, así como a nivel internacional, ya que la huelga paralizó la producción petrolera y atrajo la atención mundial al conflicto.

Tras el fracaso de la huelga a principios de 2003, Medina fue uno de los despedidos. Ante la persecución política y la pérdida de sus medios de vida, finalmente se exilió en Estados Unidos. En el exilio, Medina continuó colaborando con grupos de la oposición venezolana en la diáspora. En los últimos años, ha participado en juntas ad hoc de PDVSA designadas por la Asamblea Nacional, liderada por la oposición (periodo 2019-2020), en particular en asuntos relacionados con CITGO Petroleum, la filial estadounidense de PDVSA, ayudando a supervisar y proteger los activos venezolanos en el extranjero del régimen de Maduro.

Guaicaipuro Lameda, general de brigada retirado del Ejército venezolano, fue nombrado presidente de PDVSA a principios de 2000 por Hugo Chávez. También tenía un título en economía y se ganó la reputación de ser un hábil planificador y estratega. Sin embargo, Lameda pronto entró en conflicto con Chávez porque se resistió a la interferencia política en PDVSA y defendió su gestión profesional y basada en el mérito. Después de dos años en el cargo, Chávez lo destituyó en febrero de 2002. Pronto se convirtió en un tecnócrata importante en la industria petrolera venezolana y se convirtió en una figura visible en los círculos de oposición. Se unió a la Coordinadora Democrática, una coalición de partidos de oposición, sindicatos y grupos cívicos, y se unió al paro petrolero y al cierre de PDVSA. Se alineó con otros tecnócratas (como Juan Fernández) y líderes de la oposición que exigieron la renuncia de Chávez.

Si bien no era el líder operativo de PDVSA en ese momento, su prestigio como expresidente de PDVSA lo convirtió en una figura prominente de la oposición. Tras el fallido paro, Lameda enfrentó persecución política, vigilancia e intimidación por parte del gobierno de Chávez. Finalmente, se retiró de la política activa, aunque continuó comentando sobre asuntos económicos y petroleros. En los últimos años, se ha mantenido más en un segundo plano en comparación con otros líderes de la oposición, publicando ocasionalmente análisis económicos y críticas al chavismo, y finalmente se retiró de la vida pública.

Carlos Ortega, líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la principal federación laboral del país, desempeñó un papel central en el paro petrolera venezolana de 2002-2003. A diferencia de los directivos de PDVSA, su participación fue más política y sindical que técnica. Como líder de la CTV, fue organizador del paro y figura política. Fue uno de los líderes nacionales visibles del movimiento opositor conocido como la Coordinadora Democrática. Ayudó a enmarcar lel paro no solo como una protesta de la industria petrolera, sino también como un pat ro civil general contra el presidente Hugo Chávez. En alianza con los líderes de PDVSA, Ortega trabajó estrechamente con sus ejecutivos, como Juan Fernández, Horacio Medina y Guaicaipuro Lameda. Mientras los directivos de PDVSA controlaban el paro técnico de la producción petrolera, Ortega movilizó a trabajadores, sindicatos y a fuerzas opositoras más amplias. Bajo su liderazgo, el paro se expandió más allá de PDVSA para incluir a empresarios, sectores de clase media y algunos sindicatos, con el objetivo de paralizar la economía y presionar a Chávez.

Ortega y la CTV declararon que el paro duraría hasta que Chávez renunciara o aceptara elecciones anticipadas. Esto vinculó el paro petrolero con un esfuerzo más amplio para derrocar a Chávez, quien fue acusado de instigar una rebelión civil, perdió gran parte de su influencia y posteriormente se exilió tras un breve encarcelamiento. Ortega fue la punta de lanza sindical y política de la huelga de 2002-2003. Su función fue movilizar a los sindicatos, presentar el paro como una protesta nacional y dar cobertura política al cierre de PDVSA. Sin embargo, a diferencia de los ejecutivos petroleros, no tenía control directo sobre la producción, lo que lo convertía en un organizador político más que en un responsable técnico.

Pedro Carmona dirigió Fedecámaras (la Cámara de Comercio de Venezuela) entre 2001 y 2002, y su rol provenía de la élite empresarial y política. Fue la federación empresarial más grande de Venezuela y un factor importante en el paro petrolero de 2002-2003. En abril de 2002, asumió brevemente la presidencia de facto de Venezuela tras el fallido golpe de Estado que derrocó a Chávez durante 48 horas, lo que lo convirtió en una figura muy controversial. Aunque para entonces ya no presidía Fedecámaras, Carmona seguía siendo una figura prominente en la Coordinadora Democrática, la coalición que organizaba las acciones de la oposición. Utilizó su reputación entre las élites empresariales para apoyar el paro como arma política y económica para debilitar a Chávez. Aunque su influencia disminuyó un poco tras el fallido golpe, Carmona fue visto como un estratega político y símbolo de la oposición empresarial a Chávez. Fedecámaras fue el pilar económico del paro, coordinando el cierre de empresas, la financiación y la logística durante la misma.

Muchas empresas privadas afines a Fedecámaras paralizaron sus operaciones, lo que agravó la parálisis causada por el cierre del sector petrolero. Se trató de una alianza inusual con la CTV (sindicato obrero) de Ortega para coordinar un paro cívico nacional. Esta coalición interclasista (empresarial y sindical) fue inusual y resaltó el objetivo común de derrocar a Chávez. Fedecámaras promovió el paro como una lucha por la democracia, el Estado de derecho y la empresa privada, oponiéndose a lo que consideraban un avance de Chávez hacia el autoritarismo y el socialismo. Al igual que Ortega y la CTV, Fedecámaras no logró su principal objetivo político; la renuncia de Chávez o la convocatoria de elecciones anticipadas. Tras el paro, la credibilidad de Fedecámaras se vio afectada entre la clase trabajadora venezolana, que en su mayoría apoyó a Chávez.

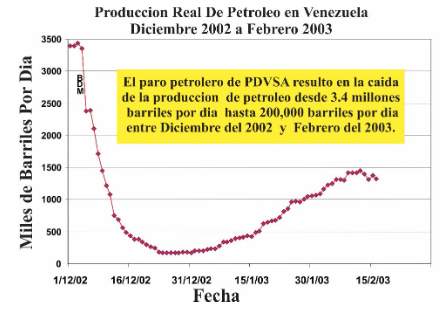

Los capitanes y tripulaciones de los tanqueros petroleros durante el paro petrolero venezolano fueron un componente clave de los planes de los líderes de PDVSA para impedir las exportaciones de crudo. La mayoría de los capitanes y tripulaciones de alto rango participaron siguiendo las directivas de la gerencia y el sindicato de PDVSA. Esto paralizó las exportaciones petroleras de Venezuela durante dos meses y contribuyó decisivamente a reducir la producción de aproximadamente 3 millones de barriles diarios (bopd) a menos de 500,000 bopd. El tanquero petrolero involucrado fue el Pilín León, quizás el más famoso asociado con el paro. La tripulación lo anclaron en alta mar, negándose a entregar crudo a los mercados internacionales. Se convirtió en un símbolo de resistencia contra el gobierno de Chávez y posteriormente, bajo la administración de Chávez, fue rebautizado como Negra Matea tras ser confiscado tras el colapso del paro.

De manera similar, otros buques incluyendo el Altamira, el Edoardo y el San Joaquín y propiedad de PDVSA, se estacionaron en alta mar o atracados en puertos venezolanos. Los capitanes de dichos barcos se negaron a obedecer las órdenes de transportar crudo a refinerías o puertos internacionales. Como resultado, la flota anclada contribuyó significativamente al colapso de la producción y las exportaciones petroleras de Venezuela durante el paro. Tras el fin de la misma, el gobierno confiscó o reasignó muchos buques, despidió a los capitanes y tripulaciones participantes y los reemplazó con personal políticamente leal.

Resultados Del Paro a Corto y Largo Plazo

Este paro petrolero del 2002-2003 provocó una interrupción masiva de la producción y las exportaciones de petróleo durante varios meses, reduciendo la producción de nas 3.4 millones de barriles por día (bopd) a tan solo 200,000 a 300,000 bopd. La disminución de la producción petrolera venezolana superó el 90% de la producción en el pico del paro, con las siguientes consecuencias negativas:

1) En 2003 se produjo un shock económico en el país con una contracción del PIB (9%) y escasez de combustible.

2) Se despidieron masivamente a unos 18,000 profesionales cualificados (entre el 40% y el 50% de la plantilla), que fueron sustituidos por personal leal y designados políticamente, muchos de ellos con poca o ninguna experiencia en el sector. Estas continuas purgas de personal experimentado y las condiciones laborales poco atractivas provocaron una fuga masiva de talentos.

3) La politización de PDVSA pasó de una gestión técnica a una gestión política que resultó en un declive a largo plazo de la capacidad técnica, la eficiencia y el mantenimiento.

4) El impacto global se produjo en forma de un aumento a corto plazo de los precios del petróleo.

5) Hubo una enorme pérdida de ingresos gubernamentales, ya que el petróleo representaba alrededor del 80% de los ingresos de exportación del país.

6) Consolidación del gobierno, con Chávez fortaleciéndose políticamente y utilizando los ingresos de PDVSA para financiar programas sociales (Misiones) e iniciativas gubernamentales. La huelga condujo a un mayor control gubernamental sobre los trabajadores, los medios de comunicación y la industria petrolera, erosionando así su independencia y su enfoque en la reinversión.

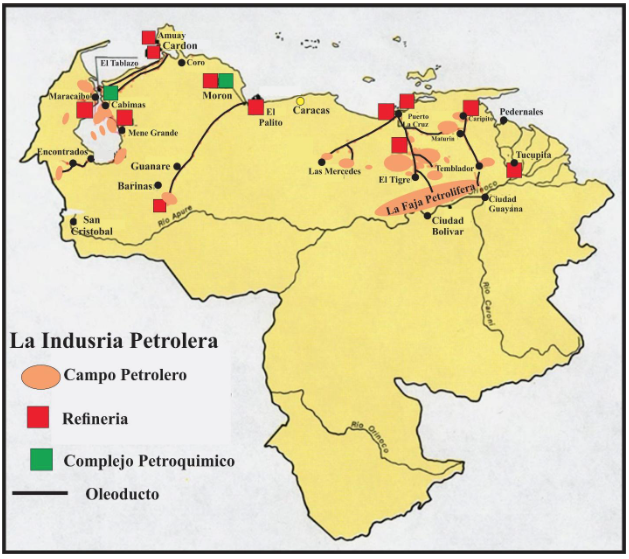

7) La infraestructura crítica de exploración y producción (pozos, bombas) y de distribución (refinerías, oleoductos) se deterioró debido a la falta de inversión. Refinerías como Amuay , Cardón y El Palito operan ahora muy por debajo de su capacidad o sufren interrupciones recurrentes debido a explosiones, incendios o corrosión. Las fugas importantes en oleoductos, las averías en terminales y los derrames de petróleo (por ejemplo, en el Lago de Maracaibo) se han vuelto comunes.

Corrupción y Robo a Gran Escala Después del Paro

Entre 2004 y 2014, se estima que 11 mil millones de dólares fueron desviados de PDVSA a través de contratos fraudulentos y manipulación de divisas. El más notoriamente vinculado a esta corrupción masiva fue Rafael Ramírez, quien dirigió la empresa y se desempeñó como Ministro de Energía de Venezuela de 2004 a 2014. Ingeniero mecánico de formación, se convirtió en una figura central en el establishment petrolero y político de Venezuela. Ascendió hasta convertirse en uno de los funcionarios de mayor confianza de Hugo Chávez, guiando a PDVSA a través de su transformación en un vehículo clave para proyectos políticos y programas sociales estatales. Bajo su liderazgo, esta enorme cantidad desapareció de PDVSA, según una investigación del Congreso y múltiples investigaciones. Sus acciones devastaron las finanzas de PDVSA, acelerando su colapso operativo y contribuyendo significativamente a la crisis económica de Venezuela.

Otro robo importante confirmado por altos ejecutivos de PDVSA involucró una gigantesca red de malversación de fondos por valor de 4,200 millones de dólares entre 2007 y 2012. Un grupo de viceministros y altos funcionarios, entre ellos Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Diego Salazar y otros, colaboraron con contratistas chinos. Supuestamente cobraron sobornos cuantiosos y canalizaron las ganancias a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero, como Banca Privada d’Andorra, para financiar estilos de vida de lujo y comprar activos extravagantes en el extranjero.

Otros grandes esquemas de corrupción incluyeron una malversación de fondos por valor de 2,000 millones de dólares (2007-2012) por parte de una red de más de 30 funcionarios, que gastaron ese dinero en helicópteros, autos de lujo, jets privados, alcohol y ropa de diseñador.

Otro caso importante involucró un soborno de 550 millones de dólares aceptado por el ex asesor general de PDVSA Álvaro Ledo Nass (2012-2017), admitido durante su declaración de culpabilidad en Miami.

Un escándalo más reciente, denominado “PDVSA – Crypto”, involucró esquemas que supuestamente le costaron a PDVSA más de 21 mil millones de dólares entre 2015 y 2020.

Alejamiento de Inversionistas Internacionales

Quizás uno de los factores más perjudiciales del paro petrolero de 2002-2003 se relaciona con la falta de inversionistas dispuestos a asumir riesgos en la industria petrolera venezolana. Hoy en día, esta situación es extremadamente grave. Sigue siendo uno de los principales obstáculos para cualquier recuperación significativa de PDVSA y del sector petrolero nacional. Si bien posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, la industria petrolera venezolana ha sufrido escasez de capital, tecnología y personal calificado durante más de una década. La falta de inversión es crítica porque la infraestructura deteriorada requiere miles de millones de dólares para refinerías, mejoradores, oleoductos y pozos que se encuentran en… Se estima que se necesitan decenas de miles de millones de dólares solo para restaurar la capacidad de producción por encima de los 2 millones de barriles diarios, modernizar las instalaciones obsoletas y mejorar el cumplimiento de las normas de salud, seguridad y medio ambiente.

Además, la producción está por debajo del potencial, y la producción de Venezuela se mantiene por debajo de un millón de bpd (a partir de 2025), en comparación con los 3,4 millones de bpd en la década de 1990. Sin inversión extranjera, la producción no puede crecer significativamente, especialmente en áreas de crudo pesado como el Faja del Orinoco, que requiere diluyentes, mejoradores y equipos especializados.

Esos inversores limitados hoy son: 1) Chevron (EE.UU.), que opera bajo una licencia especial y que ayudó a aumentar modestamente la producción en 2023 y 2024; 2) Irán, que suministra equipos de refinería e intercambios de combustible, no inversión de capital real; 3) China y Rusia, que han reducido su producción; preocupados principalmente por la recuperación de la deuda, no por nuevas inversiones; y 4) empresas más pequeñas de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos que están involucradas en la logística y el transporte marítimo en términos opacos.

Conclusiones

El paro petrolero venezolano del 2002-2003 tuvo un éxito parcial a corto plazo, pero en finalmente fue un fracaso a largo plazo para los líderes del paro y para el país.

Resultados a Corto Plazo

La producción disminuyó significativamente con la producción de petróleo que bajo desde aproximadamente 3.4 millones de bopd a unos 200,000 bopd, paralizando efectivamente la principal fuente de ingresos de Venezuela.

La huelga atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales. y ejercer presión política sobre el gobierno de Hugo Chávez.

Se produjeron interrupciones temporales en terminales de exportación y refinerías que fueron cerradas, lo que afectó negativamente a los clientes extranjeros.

Los ejecutivos, ingenieros y tripulaciones de los tanqueros de PDVSA en huelga ejecutaron con éxito un cierre de dos meses, algo sin precedentes en la historia petrolera de Venezuela.

Resultados a Largo Plazo

Para Febrero de 2003, la huelga comenzó a perder fuerza y fracasó. Muchos empleados de bajo nivel que no participaron en la huelga regresaron al trabajo, principalmente por necesidad económica.

- La represalia del gobierno se produjo con el despido de más de 18,000 empleados de PDVSA, incluyendo a la mayoría de los líderes del paro (Juan Fernández, Horacio Medina, etc.). Muchos ejecutivos y personal técnico se exiliaron, dejando a la empresa con una fuerza laboral profesional drásticamente debilitada.

- Fortalecimiento del control de Chávez el hecho que el gobierno consolidó el control político y operativo de PDVSA. Los reemplazos fueron políticamente leales, lo que condujo a una disminución a largo plazo de la eficiencia y la capacidad técnica.

- Las consecuencias económicas del paro causaron una interrupción temporal de los ingresos. Sin embargo, el gobierno de Chávez finalmente recuperó el control de la producción y las exportaciones de petróleo, lo que garantizó la financiación continua de los programas sociales.

El paro no logró su objetivo político de destituir a Chávez, ni forzar elecciones anticipadas. En esencia, este evento demostró la vulnerabilidad de Venezuela, un país dependiente del petróleo, ante los paros coordinados. En última instancia, no logro alcanzar sus objetivos políticos y sistémicos previstos.

Una correccion y un comenytario. El paro del 2002-2003 fue un paro civico nacional convocado por la sociedad civil y al cual se sumaron algunos trabajadores de PDVSA. El gobierno provoco la extension del paro, el cual habia frcasado practicamente a los dos dias y comenzo a despedir empleados injustificadaamente. Cormentario: La foto que se muestra de la gran marcha correspondr al 11.04.2002 y no al paro de fin del 2002.

Juan,

Muy oportuno y valioso tu comentario, el cual le transmití al autor Donald Goddard,

Con respecto a la foto, la tomamos al azar, sin verificar la fecha. Solo para ilustrar, lo cual no le resta pertinencia a tu comentario y al contrario contribuye a que seamos más cuidadosos y estrictos al seleccionar las gráficas de apoyo a la diagramación.

Un abrazo fuerte,

Jorge Zajia/Editor

Petroleum